Estilo : Comportamento» Estilo

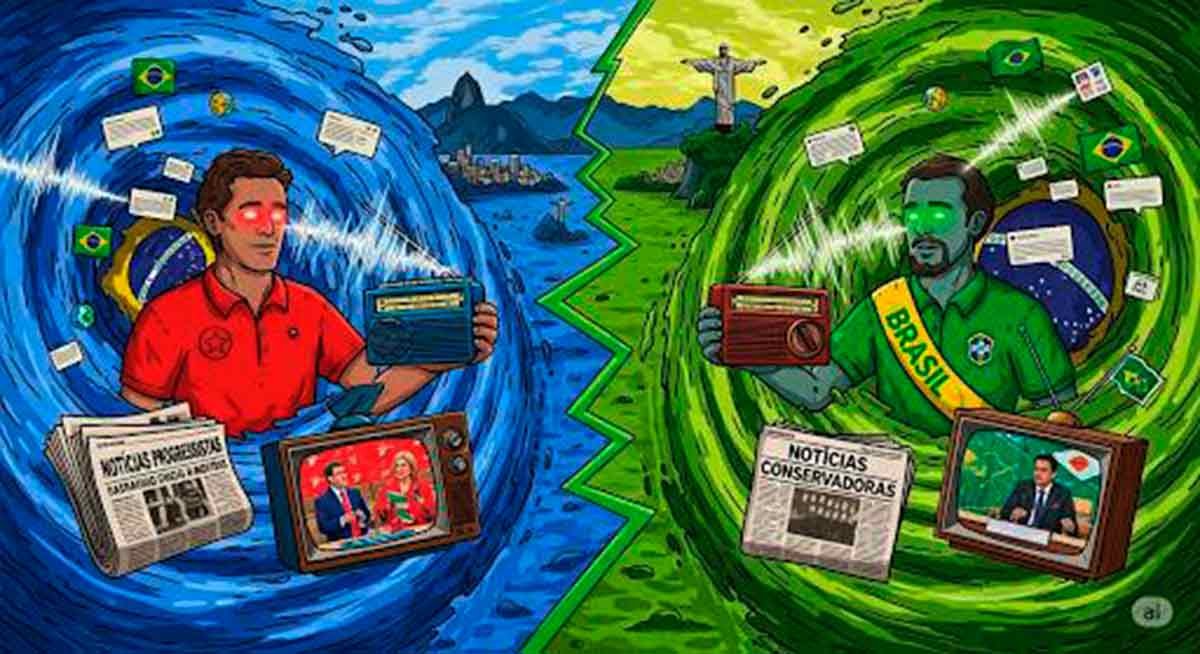

A Guerra pela Mente

Como a Informação Molda o Brasil e Transforma a Política em Hospício Ideológico

A manipulação consciente e inteligente dos hábitos e opiniões organizadas das massas é um elemento importante na sociedade democrática

A informação nunca foi neutra.

Desde o início do século XX, teóricos como Walter Lippmann e Edward Bernays já denunciavam que os meios de comunicação não apenas transmitem fatos, mas moldam percepções, estruturam narrativas e constroem uma versão aceitável da realidade. Para Lippmann, em Opinião Pública (1922), vivemos em um mundo mediado por “pseudoambientes” — imagens mentais fabricadas pela mídia e pelo discurso político, que filtram e distorcem a realidade bruta.

Ele alerta:A ilusão é, para muitos, mais real que a realidade

Já Bernays, em Propaganda (1928), descreve como as elites, conscientes dos mecanismos psicológicos do inconsciente coletivo, utilizam a comunicação como engenharia social, conduzindo massas inteiras sem que estas percebam a manipulação:

A manipulação consciente e inteligente dos hábitos e opiniões organizadas das massas é um elemento importante na sociedade democrática.

Essa arquitetura da persuasão sempre esteve a serviço de interesses específicos.

Governos, partidos e corporações compreenderam cedo que controlar a narrativa é mais eficaz do que controlar diretamente as pessoas.

Como resumiu George Orwell décadas depois:

Quem controla o passado, controla o futuro;quem controla o presente, controla o passado.

O Império da Comunicação no Brasil: um histórico de manipulação

No Brasil, a manipulação ideológica pela mídia tem longa trajetória. Desde o Império, jornais eram instrumentos de disputa política entre monarquistas e republicanos, atuando como verdadeiros panfletos ideológicos.

Na República Velha (1889–1930), a chamada “imprensa de aluguel” servia a oligarquias regionais, moldando manchetes conforme interesses dos coronéis. Notícias não eram apenas filtradas — eram fabricadas para sustentar estruturas de poder.

Durante o Estado Novo (1937–1945), Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que controlava o conteúdo dos jornais, rádios e cinemas, promovendo sua imagem como “pai dos pobres” e censurando adversários.

Como lembrou Sérgio Buarque de Holanda, o Brasil sempre teve dificuldade de separar “o público do privado”, e Vargas explorou isso com maestria política e comunicacional.

No regime militar (1964–1985), a censura formal e o alinhamento de grandes grupos de mídia — como a Rede Globo, que se beneficiou de concessões e apoio estatal — garantiram a difusão da narrativa oficial, especialmente após o AI-5.

Um episódio marcante foi a edição do debate entre Lula e Collor em 1989, quando o Jornal Nacional apresentou um recorte que favoreceu Collor, influenciando o voto de milhões de brasileiros.

Na redemocratização, a grande imprensa teve papel decisivo nas Diretas Já (1984): inicialmente resistente, aderiu à causa quando se tornou inevitável politicamente.

No impeachment de Collor (1992), a atuação de veículos como a Folha de S.Paulo e a revista Veja foi central na denúncia do “Esquema PC”.

Durante os governos petistas, conglomerados como Globo, Estadão e Veja tiveram atuação ambígua: criticando escândalos como Mensalão e Petrolão, mas também se beneficiando de verbas publicitárias milionárias.

No impeachment de Dilma Rousseff (2016), a cobertura intensiva da crise econômica e das manifestações de rua consolidou a perda de legitimidade da presidente.

Nos anos de Lula e Bolsonaro, a guerra de narrativas atingiu seu auge.

Lula, historicamente, sempre contou com um tratamento preferencial da grande mídia, sofrendo apenas períodos pontuais de crítica, geralmente quando a pressão popular ou a gravidade dos escândalos tornava impossível o silêncio.

Já Bolsonaro foi, de forma sistemática, alvo de ataques incisivos da mídia e enfrentou uma pressão inédita do Judiciário, numa combinação de cobertura negativa intensa e ações institucionais que moldaram o cenário político em torno de sua figura.

A pandemia e as eleições de 2022 evidenciaram um ambiente informativo completamente polarizado, em que fatos eram secundários diante da necessidade de sustentar a “versão” de cada lado.

A virada digital e o novo campo de batalha

A chegada das redes sociais parecia prometer um rompimento com o monopólio narrativo da mídia tradicional.

Pela primeira vez, indivíduos e grupos poderiam difundir ideias sem depender de jornais ou canais de TV.

A chamada “direita brasileira” percebeu uma brecha e a ocupou com força: YouTube, Instagram, Facebook e Twitter se tornaram trincheiras digitais para difundir pautas e mobilizar seguidores.

O fenômeno, inicialmente saudado como democratização da informação, logo revelou sua face menos nobre.

As plataformas digitais são construídas sobre algoritmos de engajamento, que privilegiam conteúdo capaz de gerar reações emocionais intensas — indignação, raiva, medo ou euforia. Isso cria um ambiente em que o valor de uma mensagem não é medido por sua veracidade ou profundidade, mas por sua capacidade de provocar cliques, comentários e compartilhamentos.

Como aponta Cass Sunstein em #Republic (2017):

A arquitetura das redes sociais incentiva o extremismo e a homogeneidade de pensamento, pois o algoritmo entrega ao usuário mais do que ele já quer ouvir.

Nesse contexto, surgem as bolhas ideológicas: grupos digitais onde as pessoas interagem quase exclusivamente com conteúdos que confirmam suas crenças, filtrando — consciente ou inconscientemente — informações divergentes.

O efeito, conhecido como viés de confirmação, reforça convicções pré-existentes e torna quase impossível o diálogo construtivo com quem pensa diferente.

Exemplos concretos no Brasil:

•Durante as eleições de 2018 e 2022, vídeos e postagens viralizavam dentro de bolhas específicas, muitas vezes com conteúdo distorcido ou incompleto, circulando milhares de vezes sem jamais serem confrontados por informação contrária.

•Canais de direita, ao se apresentarem como “antídoto” contra a velha mídia, passaram a blindar certas figuras políticas e atacar seletivamente adversários, repetindo a lógica da imprensa partidária do século XIX.

•Canais de esquerda, igualmente, criaram ecossistemas fechados, onde críticas internas ao campo progressista são desestimuladas e líderes são tratados com devoção quase religiosa.

Esse mecanismo não apenas cria distorções cognitivas, mas também empobrece o debate público.

Discussões complexas sobre economia, educação ou segurança se reduzem a memes, slogans e frases de efeito.

Em vez de análise séria, há lacração; em vez de ponderação, há “mitadas”.

Isso produz o que Neil Postman chamou em Amusing Ourselves to Death (1985) de cultura do entretenimento, em que até a política é tratada como espetáculo — ou pior, como um reality show.

O Brasil, nesse cenário, tornou-se um campo fértil para a política performática: personagens midiáticos que encenam indignação, produzem vídeos calculados para viralizar e criam identidades digitais que, embora eficazes para manter seguidores fiéis, pouco ou nada contribuem para resolver problemas reais.

É a aplicação prática da tese de Bernays:

As pessoas raramente agem com base no conhecimento direto, mas com base em imagens e impressões artificiais cuidadosamente criadas para elas.

A esquerda, por sua vez, adaptou-se ao novo cenário e passou a operar com igual eficiência nas redes, criando suas próprias bolhas e estratégias de engajamento emocional.

Essa simetria estratégica torna o ambiente político brasileiro um ringue de narrativas em que, mais do que convencer o adversário, o objetivo é manter o próprio público mobilizado e fiel, mesmo que para isso seja necessário distorcer ou omitir informações.

O resultado é um ecossistema digital que não apenas fragmenta a sociedade, mas também a superficializa:

•O cidadão médio passa horas consumindo conteúdo político sem, de fato, entender como funcionam as instituições ou quais são as causas estruturais dos problemas.

•O senso de urgência é deslocado para pautas episódicas e infladas, enquanto temas de longo prazo (reforma tributária, educação de base, infraestrutura) são ignorados.

•A hostilidade entre grupos cresce, alimentada por caricaturas do “outro lado”, que deixam de ser adversários para se tornarem inimigos.

Como advertiu Sérgio Buarque de Holanda, essa incapacidade de ver o país para além de figuras e facções faz com que o Brasil continue refém de um “personalismo” estéril, agora amplificado pela tecnologia.

O hospício ideológico e a superficialidade do debate

Esse fenômeno não apenas distorce o debate político, mas também anestesia o pensamento crítico.

A política se transforma em espetáculo, e o cidadão, em espectador cativo de uma novela ideológica.

Distraído por escândalos fabricados, conflitos superficiais e figuras caricatas, o público se afasta dos problemas estruturais — desigualdade, corrupção sistêmica, fragilidade institucional — que permanecem intocados.

Como alertou Gilberto Freyre em Casa-Grande & Senzala, as estruturas hierárquicas e relações de poder no Brasil não mudam com trocas de líderes ou modismos ideológicos; elas apenas se adaptam e se revestem de novas roupagens.

E Raymundo Faoro, em Os Donos do Poder, descreveu um país dominado por uma “burocracia proprietária” que captura o Estado para servir a si mesma, pouco importando a ideologia do momento.

Para além das trincheiras

Compreender esse ciclo exige reconhecer que esquerda e direita usam o mesmo manual.

A diferença está apenas na bandeira que carregam, não na lógica que aplicam.

É preciso, como sugerem Faoro, Freyre e Buarque de Holanda, olhar para as estruturas históricas e culturais do Brasil, e não apenas para o espetáculo imediato.

Se a mídia tradicional construiu um “pseudoambiente” para o século XX, as redes sociais criaram um hiperambiente para o século XXI — mais dinâmico, mais acessível, mas igualmente manipulado.

Romper com o hospício ideológico não significa escolher um lado, mas recuperar a capacidade de enxergar a realidade para além da lente deformada das narrativas.

Enquanto não fizermos isso, continuaremos vivendo num país onde cada facção habita sua própria fantasia — e onde a verdade, sempre inconveniente, é a primeira a ser esquecida.

RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

As idéias e opiniões expressas em cada matéria publicada nas colunas ou no conteudo de política, são de exclusiva responsabilidade do JORNALISTA, não refletindo, nescessariamente, as opiniões do editor e do Portal 7Minutos.

Cada opinião tem a responsabilidade jurídica por suas matérias assinadas.

O 7MINUTOS se responsabiliza apenas pelas matérias assinadas por ele.

Por: Rodrigo Schirmer Magalhães

Cientista político e Analista de Politica

Siga o ‘ 7Minutos’ nas redes sociais